April 9, 2025

トランプ関税、ついに日本直撃!経済への影響は?

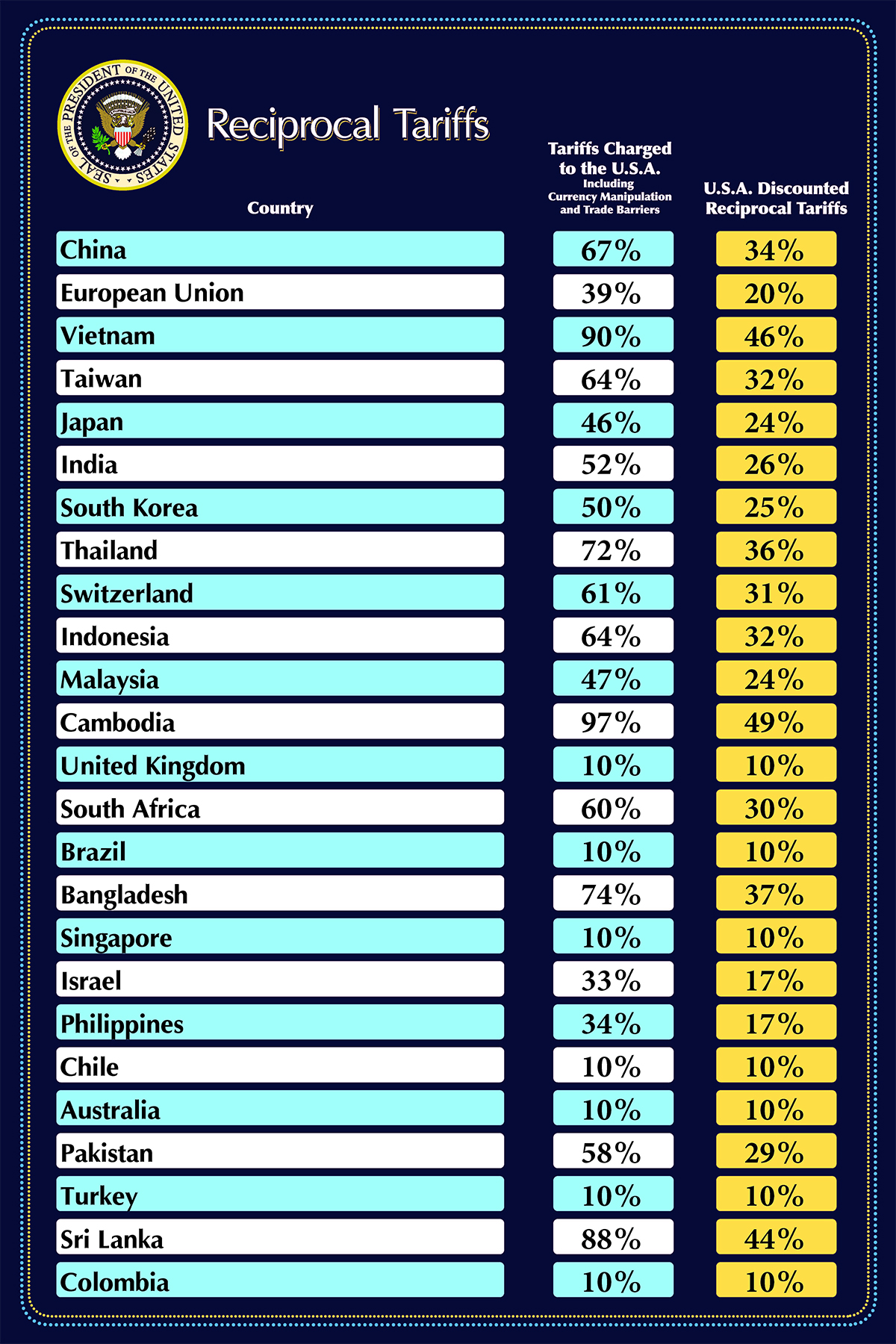

2025年4月2日、トランプ米大統領は突如として「相互関税(Reciprocal Tariffs)」政策を発表し、世界中の貿易相手国に対して一律10%の関税を課す方針を打ち出しました。これにより、日米貿易にも新たな緊張が生まれ、日本企業と投資家の間では不安が広がっています。しかし、その後4月9日に再び政策を転換。中国を除く貿易相手国に対して追加課税分を90日間停止すると発表したことで、日本に対する関税は暫定的に24%から10%に引き下げられました。突然の方針転換を受け、市場では一時的な安心感が広がりましたが、引き続き先行きは不透明な状況です。

日本への影響:新たに24%の関税が発動

米国政府は、貿易赤字の大きな国々に対して追加関税を課す「相互関税」の第2弾を4月9日から発動し、日本に対しては合計24%の関税を適用すると発表しました。これは、4月5日に発動された一律10%の基準関税に加え、日本が対米貿易において適用している関税や非関税障壁を考慮した結果です。

この方針は、日本の製造業や輸出産業にとって無視できない圧力であり、特に自動車部品や電子機器など米国向けの輸出依存度が高い企業への打撃が懸念されています。

中国との比較:104%という異常な関税水準

今回の措置では、中国に対して特に厳しい内容となっており、トランプ政権は累計で104%の関税を課すと宣言しました。中国が同様に報復措置を発表し、米中間の緊張はかつてないレベルへと達しています。しかし、日本としては、中国のような全面対抗路線ではなく、交渉を通じて回避策を模索することが現実的と見られています。

日経平均、2644円急落——市場の動揺鮮明に

トランプ大統領の突然の政策転換により、4月5日以降、世界中の株式市場が混乱しています。特に日本市場では、日経平均株価が一日で2644円も下落し、史上3番目の下げ幅を記録しました。投資家の間では「トランプショック」との呼び声も高まり、資産の目減りに直面した個人投資家からは不安の声が続出しています。

任天堂をはじめとする輸出関連銘柄が大きく売られ、銀行株も軒並み下落。新NISA口座で運用していた資産が一日で数十万円単位で目減りするケースも多く、市場の動揺は続いています。

最新発展:トランプ政権、相互関税の上乗せ分を90日間停止へ(中国を除く)

4月9日、トランプ米大統領は急遽方針転換を発表し、中国を除く貿易相手国に対する相互関税の追加課税分を暫定的に90日間停止すると宣言しました。これにより、日本に対しては24%に引き上げられた関税が暫定的に10%に戻ります。ただし、中国に対する関税はさらに厳しくなり、累計125%に引き上げられました。

トランプ氏は記者団に対し、「少し行き過ぎていると思った」と述べており、市場の動揺が想定を超えていたことを事実上認めました。実際、この発表を受けて、米国の株式市場は即座に反応し、ダウ工業株30種平均は9日の取引で史上最大となる2900ドル超の上昇を記録。市場に一時的な安心感が広がっています。

日本企業としては、この90日間の猶予期間を利用し、関税の再引き上げに備えたリスク管理や、サプライチェーンの見直しなど、戦略的な対応が求められます。一方で、中国との貿易緊張がさらに高まっているため、中国市場に依存するビジネスのリスクも高まっており、慎重な姿勢が必要となります。

今後90日間の米国政府の動きや各国の対応策についても、引き続き注視することが重要です。

De Minimis制度の変更:日本には直接影響なし

今回のトランプ政権による貿易政策では、中国・香港からの800米ドル未満の小口輸入品(De Minimis)に対して、5月2日以降大幅な課税が適用される見込みです。しかし、これは主に中国の越境EC業者をターゲットにしたものであり、日本発の個人向けB2C小包には直接の影響はありません。現時点では、日本から米国への越境ECにおけるDe Minimisは引き続き活用可能な状態です。

今後の展望:冷静な対応と最新情報のアップデートがカギ

現時点では、今回の関税政策の影響は主にB2B輸出産業に及んでいますが、今後の政策次第ではB2C分野にも波及する可能性があります。トランプ政権が4月9日に追加関税の上乗せ分を中国を除き90日間停止したことで、日本企業には短期的な猶予が与えられました。しかし、これは一時的な措置に過ぎず、90日後に再び24%の関税が復活する可能性も残されています。また、中国に対してはさらに高水準の125%の関税が課され、米中間の貿易緊張はむしろ激化しています。

特に2025年のアメリカ大統領選挙を控え、トランプ政権の貿易政策は今後さらに変化する可能性が高いため、日本企業にとって冷静な情報収集と柔軟かつ迅速な対応が必要となります。90日間の猶予期間を最大限に活用し、中長期的な対策を講じることが今後のビジネスリスクを最小限に抑える鍵となるでしょう。

関連記事

相互関税について: https://ustr.gov/issue-areas/reciprocal-tariff-calculations

米国の関税計算方法: https://hk.yunexpress.com/blog/1426/

各国の相互関税一覧